让每一份作业更智慧、更精准、更有温度

发布时间2025.07.24

在诸暨市浣纱初级中学,有这样一位科学教师:习惯在课后细致复盘每一道题目背后的“学生思维”;喜欢把实验桌变成学生的“作品展台”;用一套“数字化+个性化”的作业体系,让分层教学从理念走进了每一次作业、每一节课堂。这正是科学教师——杨勇宇。

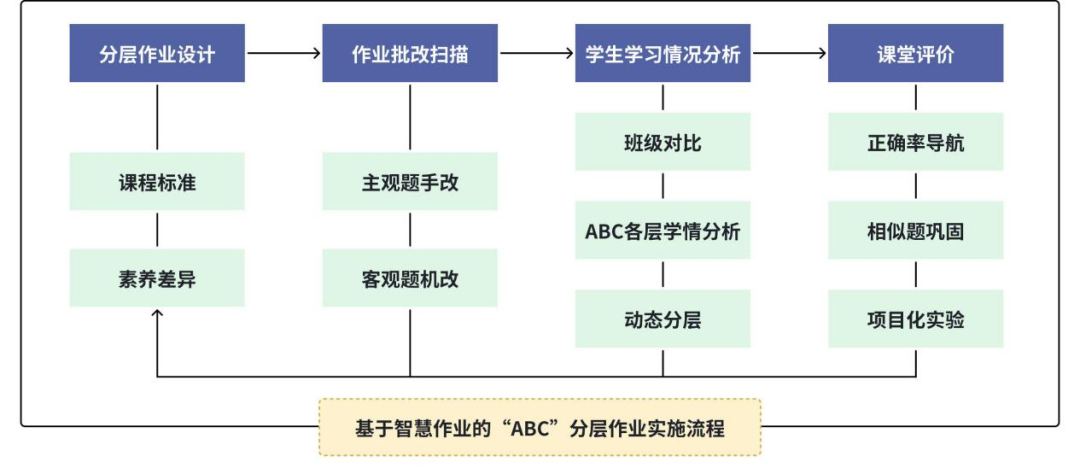

自2022年起,杨勇宇老师开始应用“数智作业”平台,围绕“分层作业设计-作业批改扫描-学情分析-课堂评价-动态调整”的闭环教学路径,持续打磨出一套可复制、可推广的教学方案。其设计的“ABC分层作业”教学案例不仅有效提升了学生的学习成效,也荣获了2024年全国智慧教育优秀案例奖(提名),在区域内形成了良好的示范效应。

科学教学遇上“数智作业”

分层更科学,提效更可见

牛顿第一定律作为七年级科学教学中的重点与难点,许多学生一听“惯性”便茫然无措。面对学生基础参差不齐、理解障碍较多的实际情况,杨老师并未采取“一刀切”的教学方式,而是借助数智作业平台,做出有据可依的“分层决策”。

杨老师首先通过平台调取学生以往作业完成情况、课堂表现及科学素养画像,构建出一张“科学素养热力图”,将学生划分为A(拔高层)、B(巩固层)、C(基础层)三组:A层:概念掌握扎实,能灵活用牛顿定律解释生活现象;B层:理解基本概念,具备初步应用能力;C层:概念模糊,需夯实基础。

为了让分层教学更加精准落地,杨老师结合《义务教育科学课程标准(2022年版)》核心素养要求,从“科学观念、实验探究、科学思维、科学态度”四个维度细化学习目标,确保每一层均有明确的教学锚点。

随后,杨老师围绕“自制一个滚摆或单摆”项目任务,制定了层级明确的作业清单:A层完成基础题、巩固题、拔高题及开放性项目任务;B层完成基础题、巩固题及中等难度项目任务;C层则以基础题和项目体验为主,强调动手与理解。

这样的设计不仅让每位学生“跳一跳能够得着”,也让教师在教学中有据可依、有章可循。

从批改到讲评

一站式数据反馈,精准可调的教学节奏

作业完成后,平台通过“客观题自动批改+主观题教师评价”的方式高效完成批阅,实时生成班级平均分、正确率和学情分布图。

在“密度与质量关系”这一知识点的教学中,杨老师正是借助“正确率导航”精准发现学生的共性薄弱环节——多数学生混淆了体积与密度的概念。他及时推送平台提供的相似题和变式练习,组织开展针对性讲评,坚持“错在哪,练在哪”,极大提升了学生练习的针对性与成效。

更为关键的是,平台持续更新的阶段性数据成为“动态调层”的重要依据。对于表现优异、进步显著的学生,适时上调层级,挑战更高难度任务;对于暂时遇阻的学生,则聚焦基础内容,巩固根基。杨老师坚守“分层不分爱”的教学理念,确保每位学生都能在适合自己的学习区间内稳步成长。

学生成长见证

分层教学,激发无限可能

动态的分层调整帮助学生实现个性化成长轨迹。杨老师讲述道:有位学生小李,原本成绩优异,属A层,却因期中考试发挥失常暂时跌至B层。起初他有些沮丧,但在平台推荐的个性化挑战题引导下逐渐找回自信,课后还主动向老师请教“这题为什么这么做?”几个月后,他不仅重返A层,还成为班级中喜欢钻研实验的“牛人”。

另一位学生小张基础较弱,一直徘徊在C层,做题时倍感吃力。借助平台的分层作业及老师的精准辅导,他稳步进步,逐渐能独立完成B层题目,甚至开始为同学讲解难题。

当然,还有像小王这样的稳定A层学生,他始终保持高度的自律和勤奋,面对难度更高的拔高题目从不敢懈怠,生怕一不小心掉级。杨老师坦言,这些学生的坚守与努力,是分层教学最令人欣慰的收获。

这些鲜活的成长故事,生动映射出数智作业平台灵活调控和个性化教学的优势,激励更多学生找到适合自己的学习节奏,迎接每一次成长的挑战。

教得精准,学得轻松

成效看得见

经过一个学期的实践,试验班科学学科优秀率由21.05%提升至28.95%,成绩的提升与学生学习积极性、主动性的明显增强相辅相成。杨老师感慨道:“课后常能看到A层学生围着实验装置深入思考,C层学生也认真完成每一道作业,因为他们明白,老师布置的作业是‘为我量身定制’的。”

与此同时,杨老师主持完成的《基于智慧作业平台的ABC分层作业实践研究》课题荣获诸暨市论文一等奖,教学成果被评为全市教育数字化转型的优秀典范。这一实践不仅在本地引发广泛关注,更在全国智慧教育领域产生了积极而深远的影响。

杨勇宇

教师简介:杨勇宇,曾荣获诸暨市优秀共产党员、诸暨市先进工作者、诸暨市教坛新秀等称号,在市级素质比武、说课比赛等多项活动中获一等奖,多次获诸暨市论文一等奖、实验创新一等奖,多篇文章在国家级杂志发表,智慧作业案例获全国智慧教育优秀案例。

教师寄语:“数智作业平台如同一把金钥匙,打开了分层教学精准之门,让每个学生都能在科学学习中找到属于自己的节奏与光彩。”