保定市第一中学:百年名校的数字革新

发布时间2025.08.25

作为1954年确立的全国重点中学,保定市第一中学近年来积极引入物联网、人工智能和大数据等技术,构建起覆盖教学、管理与服务的全场景数字化生态,全面推动师生数字素养提升。从智慧课堂的常态化应用,到大数据精准教学系统的全校覆盖;从教师数字素养的系统化培训,到学生AI自主学习模式的持续创新——这所百年名校正以“技术赋能+制度创新”双轮驱动,积极探索教育教学的新范式。

当智能终端点亮百年讲台

“请同学们在学生机上完成这组力的相互作用模拟实验。”在物理教师谢琳的《牛顿第三定律》公开课上,当学生完成实验模拟时,系统就会同步生成的答题正确率曲线,让她能实时了解学生们对于知识点的掌握程度。这种“技术+互动”的双向赋能,逐步形成了“一主体三环节六精准”的物理教学模式。从课前个性化诊断,到课中实时监测,再到课后成长跟踪,学生的学习过程在数据支持下变得可视、可感。

自2022年6月保定市“因材施教”智慧教育项目落地以来,学校已完成56间智慧教室和1间人工智能创新教室的建设,实现了教学全场景的数字化覆盖。课堂上,“抢答”“随机选人”等互动功能的广泛使用,显著提升了学生的参与积极性,推动形成“数据驱动决策、技术赋能教学”的新教育生态。

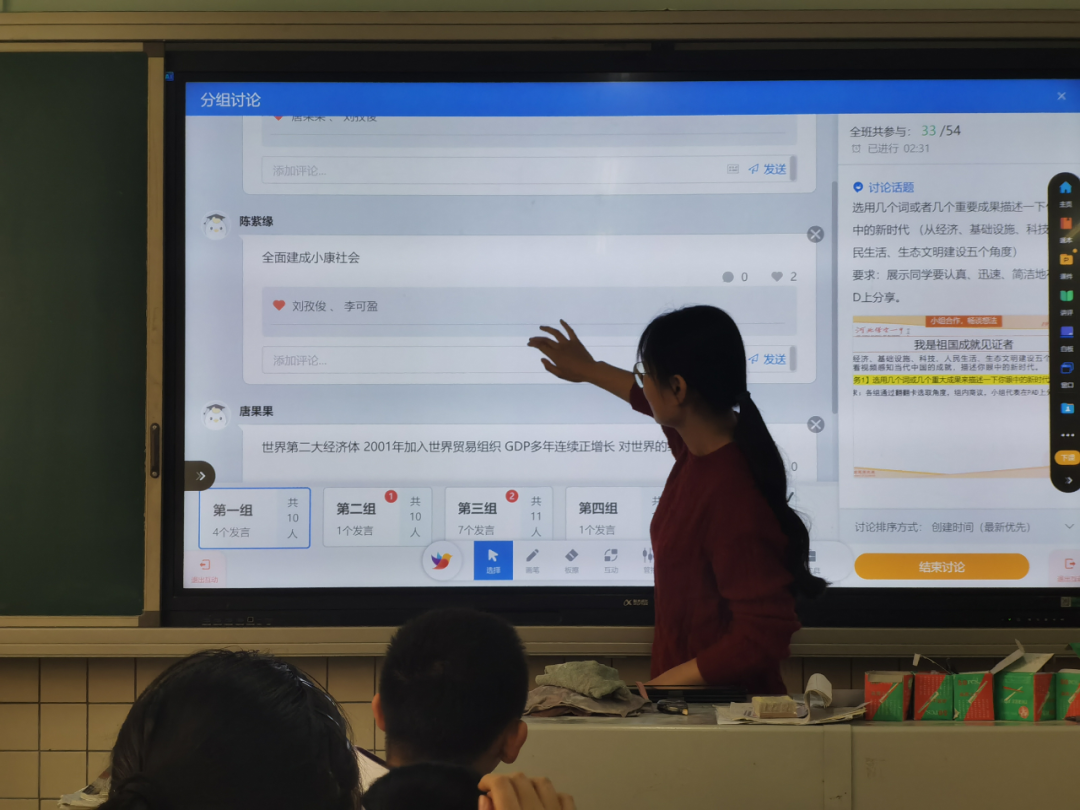

政治教师皮婷婷巧妙地将智慧课堂转化为“有温度的思政场域”。在讲授《中国特色社会主义进入新时代》时,她借助“讨论”功能发起“我的2049”梦想规划活动,学生们通过学生机分享自己的未来蓝图——有人希望成为法律工作者,有人梦想投身航天事业。“这样的互动让抽象理论变得鲜活,”皮婷婷说,“当学生的思考被实时投屏展示,课堂就不再是枯燥的讲授,而成为真正的情感共鸣。”

数学教师李亚凤则依托大数据精准教学系统实现精准讲评。“第3题正确率48%,选项B迷惑性较强,我们来重点解析……”她的课堂上,班级错题图谱清晰呈现在大屏。课前,她通过平台分析考试数据,为不同水平的学生定制分层习题;课后,系统依据答题数据自动推送变式练习,形成“测-评-练”一体化闭环。这一精准教学模式,实现了从周测诊断到课堂训练、课后巩固的完整教学循环。

如今在保定一中,课堂互动参与率已达97.02%,其背后是“数据辅助经验、互动替代灌输”的教学深刻转型。

从技术应用到模式创新

“2019年我刚接触智慧课堂时,连投屏都操作不熟练。”物理教师谢琳的成长,是保定一中教师数字素养提升的一个缩影。如今,她不仅构建出具有个人风格的物理精准教学模式,还作为专家教师赴北京师范大学包头附属学校交流经验。这一转变,源于学校推行的“智慧先行课”“党员示范课”等分层培养机制——28名党员教师率先实践,以点带面,推动全校教师参与智慧教育课程的示范与研讨,实现从“技术使用”到“模式创新”的跨越。

保定一中的教师发展体系强调“引进来”与“走出去”相结合。2023年3月,学校领导带队前往合肥考察智慧教育,与合肥四中、合肥八中教育集团铭传高级中学开展深入交流;校内则成立“智慧教育实践指导小组”,与保定市分层研训体系协同运作。市级层面通过“数字云课”覆盖中小学教师,依托“因材施教”项目加强管理骨干培训,借助“研学交流”拓展教育视野,通过“名师工作室”引领骨干成长——生物教师张狄提出的“课前分享-课中互动-课后个性辅导”三段教学法,已在全校生物教研组推广。

跨学科数字教研进一步激发了教学模式的集体创新。在“数字教研暨智慧课堂汇报课”中,化学教师刘晓玉采用“实物展台+实验直播”教学,让后排学生清晰观察实验细节;历史教师张圣堉运用“PK作答”功能,将知识转化为互动竞赛,大幅提升课堂参与感。这类“一科一模式”的探索,逐渐沉淀为9大学科的智慧教学范式,其中李亚凤老师的数学课例荣获河北省信息技术与教学融合优质课大赛二等奖。

今日的保定一中,已成为区域教育数字化转型的标杆学校。学校不仅加入“教育数字化行动百校联盟”,与人大附中、合肥八中等名校开展深度合作,更将“数字素养培养-实践应用-反馈迭代”的提升机制向全国辐射。依托“保定市智慧教育平台”,学校实现了教学资源智能调度、校园安全动态管理等核心功能,教师数字素养指标大幅提升,折射出这场教育变革的深远影响。

*数据源于实际应用监测