一“册”在手:数据驱动精准教学的教师探索

发布时间2025.08.13

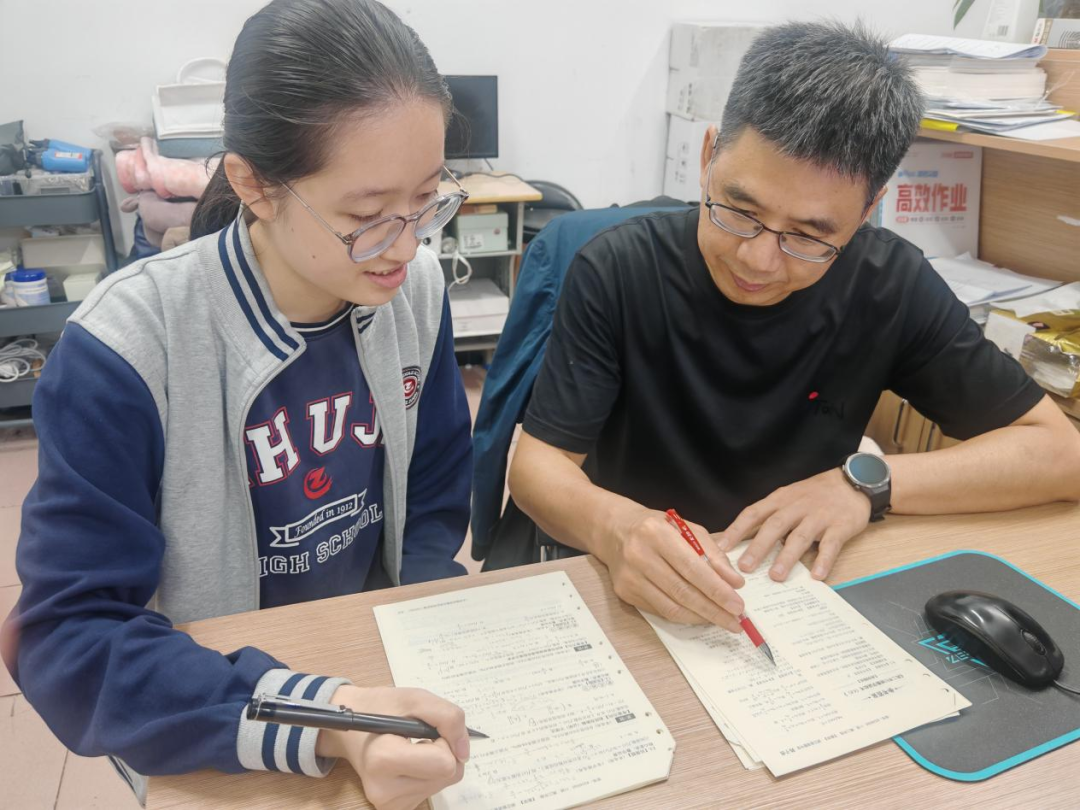

在浙江省诸暨中学的数学课堂上,教师宣海峰正带领学生走在一条不一样的学习路径上。不同于传统的题海战术,他选择借助人工智能工具,用“日频作业+阶段测评+动态追踪”的方式,把“高频反馈”落在每一个学生身上。依托科大讯飞个性化学习手册,让教学更有针对性、数据更有温度、学习更有实效。

重视基础与习惯养成

作为数学备课组长,宣老师始终重视基础与习惯的养成。高一入学伊始,宣老师便在班级全面启用“个性化学习手册”。这一产品基于学生每日的课堂测验和作业数据,系统自动识别知识掌握情况,为每位学生定制当日专属的学习任务。学生在纸质手册上完成任务后,答题卡由系统自动扫描批改,并即时反馈学情,形成“精准推题—完成作业—数据反馈—动态优化”的学习闭环。

在这个过程中,宣老师重点关注错因归类和知识追踪,鼓励学生不仅要“做对题”,更要“搞懂错”。宣老师通过对错题类型(计算失误、概念混淆、解题步骤不当等)的细致分类,结合系统生成的错题记录与学情报告,快速发现共性问题与个体差异,有针对性地调整讲解内容,真正做到了“日有所教、教有所据”。

每天课后,宣老师都会通过系统细致分析学生完成情况和错题分布,“通过数据精准定位学生的知识漏洞,调整第二天的教学重点和练习内容,避免‘盲目练习’,提升学习效率。”

“学生每天用自己的专属题练习,我每天用数据读懂他们。效率比原来高太多了。”宣老师说。

阶段测评,用“动态画像”精准诊断

进入高二后,宣老师将“个性化学习手册”与“双周考试”机制深度结合。每次阶段性考试后,系统会基于学生答题数据更新其知识图谱,智能生成后续学习任务和强化训练建议。相比于传统的一张卷子、一纸分数,这套动态画像帮助老师更清晰地识别学生知识结构和能力层面的薄弱环节,也让学生更有针对性地设定突破目标。

在教学过程中,宣老师特别关注系统推荐题目与实际教学内容的契合度,会结合平台报告给予额外的讲解补充;对高频错题,课上也会统一解析、提示易错点。这种“平台推荐+教师调控”的模式,既保留了人工智能的效率优势,又强化了教师专业判断的价值。

“个性化学习手册帮我快速定位问题,而怎么引导学生转化认知,是我作为老师的事。”宣老师这样看待技术与教学的关系。

在数据中看见差异,在细节中关注成长

通过“个性化学习手册”的常态化应用,宣老师形成了一套稳定的教学节奏:日常作业用系统推题,阶段测试用平台分析,课堂讲解围绕数据反馈调整重点。学生逐渐养成了反思错因、追踪弱项的习惯,学习更主动,反馈更积极。更重要的是,教学资源不再一刀切,而是实现了真正的因材施教。

通过阶段测评和知识图谱,学生对自身学习状况的认知更加清晰,反馈显示复习更有的放矢,学习目标更加明确,成绩提升稳定。这也体现了学生元认知能力的提升,学习方法和思维方式日益成熟。

家长反馈,孩子的学习方式更科学有序,学习计划更加明确,“孩子能自主跟进个性化学习任务,学习积极性明显提高,整体学习状态更佳。”

学生反馈:“老师经常说‘你今天的练习就是为你准备的’,我们真的能感受到被看见、被理解。”在一个个专属任务的背后,是教师与技术共同构筑的学习支持系统。

在诸暨市“诸有优学”智慧教育体系推进过程中,宣海峰老师的实践正是“人机协同、数据驱动、教师主导”理念的生动缩影。他用科技赋能教学,用心陪伴学生,诠释了新时代教师的专业精神与教育温度。