高原之上,教育变革托举更多梦想 | AI在校园

发布时间2025.07.16

从"没学上" 到 "上好学",从 "黑板粉笔" 到 "智慧教育",雪域高原的教育变革,既是国家发展的微观镜像,也是民族融合的生动实践。

站在西藏自治区成立60 周年的节点回望,发生在西藏山南市第二高级中学(下文简称“山南二高”)的故事,意义远超故事本身。

文| ZLH

责编| 珐彩

走出去又回来的索朗多吉

今年上半年,山南二高信息中心主任索朗多吉先后被山南市教育局(体育局)聘为“山南市教育信息化评审专家库专家”和“山南市第一批国家中小学智慧教育平台及西藏教育珠峰旗云平台应用指导团队成员”。

从合肥市第三十五中学的“内初班”学生,到山南二高乃至山南市教育数字化转型推动者,索朗多吉既是援藏教育政策的直接受益者,也是推动者。其个人成长轨迹,恰是国家教育援藏政策与边疆教育变革交织的生动注脚。

图中左三为索朗多吉

1985年,安徽省积极落实国家在16个省市择条件较好的中学举办西藏班的任务,在合肥六中开办西藏班。 2001年,由于西藏班办学规模扩大需要,合肥三十五中接替合肥六中继续承办西藏初中班。

当年,12 岁的索朗多吉和79个同学一起,从山南飞往成都,再转乘火车前往合肥。第一次离开西藏,飞机舷窗外翻涌的云海与火车穿越秦岭时的叠嶂重峦都让他新奇不已。

索朗多吉至今还记得接驳车到校的时候,合肥市三十五中的老师接车欢迎的场景。“很热情,也很亲切,有种到家的感觉。”

很快,落差感在心里滋生,而落差产生于对比。教室里的信息化设备和任课教师的教学方式,让他第一次感受到教育资源差异带来的冲击。

"以前觉得自己成绩很不错,到了合肥才看到和同龄人差距不仅是知识层面,见识上也有很大差距。要学的东西很多,有种跟不上的感觉。”

补缺补差,是西藏班师生共同的努力。“那时候我们老师节假日都不回去,教我们学习也一起打篮球,打成一片,融在一起。”

在合肥求学的四年成为索朗多吉人生的转折点。2004 年他以优异成绩考入江苏南通西藏民族中学,后又考入上海师范大学。

2016年,带着教育技术专业背景,索朗多吉回到山南二高,成为一名信息技术教师。

时光往复,跟岗培训在合肥三十五中进行,他又回到母校,和曾经的老师成了同事。

那一年,合肥三十五中正在推进智慧课堂建设应用,索朗多吉也参与其中。2017年回到山南二高,索朗多吉对于智慧课堂带来的教学变革念念不忘。

“想把那样的教学方式带回山南。”带着这样的想法,索朗多吉找到了安徽省第一批教育人才组团式援藏干部、时任山南市第二高级中学校长丹阳。在其协助下,一套智慧课堂设备在山南二高投入试点。

在安徽省新二批“组团式”教育援藏工作队和新三批“组团式”教育援藏工作队的接力奋斗下,山南二高教育信息化基础设施不断改善。2023年,在山南市委市政府以及安徽援藏队伍的大力支持下,投资4500万的“山南市第二高级中学智慧校园建设项目”建成落地。

从单班试单到全校覆盖,智慧课堂融入学校日常教学。看到课堂教学的改变,索朗多吉欣喜不已,“以前我们要到内地读书才能享受到的优质资源,现在就在山南本地的课堂,学生只要愿意学就能得到需要的资源。”

在学生的身上,索朗多吉总能看到曾经的自己,他希望自己的学生可以走出去,吸收多元文化的滋养。

“过于狭隘的眼界会禁锢思维。走出去,看过外面的世界,看问题的方式自然不同,会更多元。”

索朗多吉希望学生延续自己的故事,更希望他们走出去书写不同的人生故事。

三个梦想

玉珍的故事要从被错写的名字开始讲起。

司措拉姆是爷爷给她起的名字,司措是金色湖泊,拉姆则是仙女,四个字寄托了美好的寓意。而在受教育水平普遍低下的高寒牧区,这四个字被当时的登记人员错写成玉珍二字。

而这个被错写的名字成了玉珍此后的学习动力。“如果大家都多上点学的话,这样的事情以后就不会再发生。”

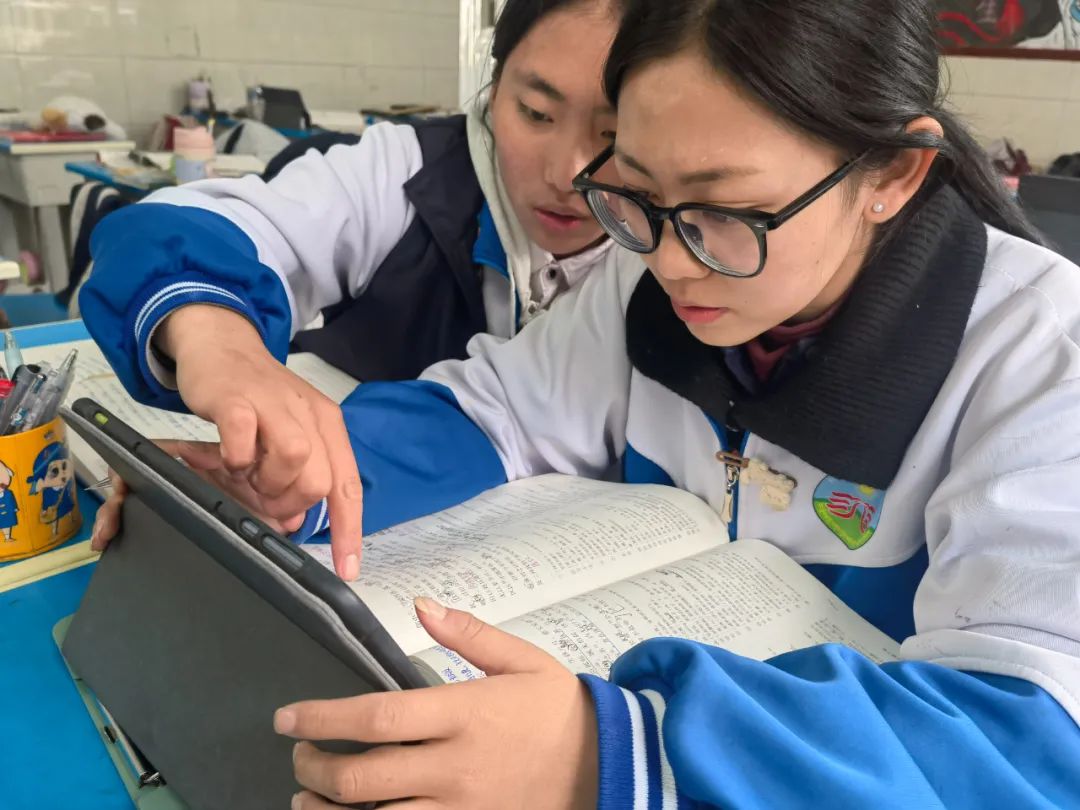

玉珍喜欢语文课,习惯在学生机里跟读诗文、查看赏析,感受文化魅力。屈原、岳飞、毛泽东......是她从诗词里认识的人物。

“很喜欢这种心怀家国大义的人物。我是牧区马背上长大的孩子,也想成为这样的人。”

言及未来,她的梦想是回到家乡那曲,成为基层法治工作者。对于生于斯长于斯的家乡以及自己的成长经历,玉珍有自己的敏锐观察:发生在自己身上的事情也发生在同辈身上。

“牧区我这样的孩子挺多的,被爷爷奶奶养大或是生活在重组家庭。婚姻的法律那些没有执行到位,很多人没有结婚证约束。有法律制度就要执行,我大学毕业就回那曲做这样的工作。”

同班同学曲吉也是玉珍口中“这样的孩子”。相似的成长经历让两人成了好朋友。

曲吉同样出生于牧民家庭,家乡在平均海拔4700米以上的阿里地区措勤县。走出西藏到内地就业是她的梦想。

在对口援藏省市组织的研学活动中,曲吉在不同学段先后到不同的城市。而最让她印象深刻的是2025年1月份的合肥之旅。

“看到我们用的智慧课堂合肥的学校也在用,平板都是一样的,我们当时很激动很自豪。”

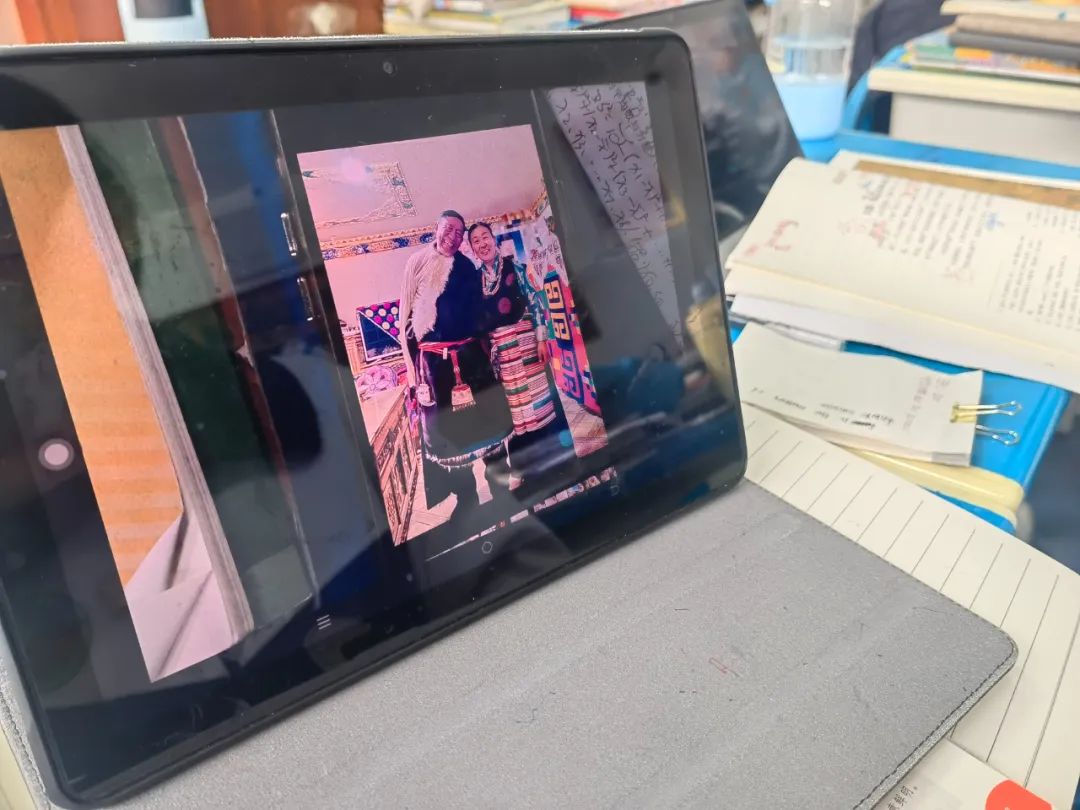

曲吉提到的平板是智慧课堂学生终端,“朋友”是她赋予平板的另一种情感寄托。

除了截屏的课件及板书照片外,她的学生机相册里还存放着祖父母的照片。“想家的时候,学习压力大的时候,我看看爷爷奶奶的照片就觉得心里有劲儿了。”

曲吉最喜欢语文课。“臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。”在语文课本中学到《陈情表》一文时,曲吉深受鼓舞。

“没想到发生在我身上的事情也发在古人身上,李密可以变成这么厉害的人,我以后也可以吧。未来要带着爷爷奶奶到内地生活,让他们也能看看内地多发达。”

曲吉的求学经历与组团式教育援藏密不可分。在成长过程中,她既看到家乡教育与内地的天渊之差,也切实感受到援藏政策之下不断缩小的差距。

“就像一个人很强的同时也在帮自己的亲朋好友变强,是跨民族的团结,中国真的是个大家庭。”谈及援藏,曲吉这样说道。

顿珠杰对教育援藏最直观的感受来自安徽援藏教师和智慧课堂。“像父亲一样关心班里的每一个同学”是顿珠杰对冉召庆的评价。

凭借藏语主持特长,顿珠杰自初中起便时常在校级活动中担任主持,还曾主持过全镇的藏历新年晚会。

突出的特长让他觉得即便考不上大学,也能实现成为藏语主持人的梦想。而这样的认知被援藏教师冉召庆扭转。

“冉老师很支持我发展主持特长,经常找我谈心,告诉我要成为好的主持人更得学好文化课,积累知识,还经常用自己的休息时间帮我们补课。”

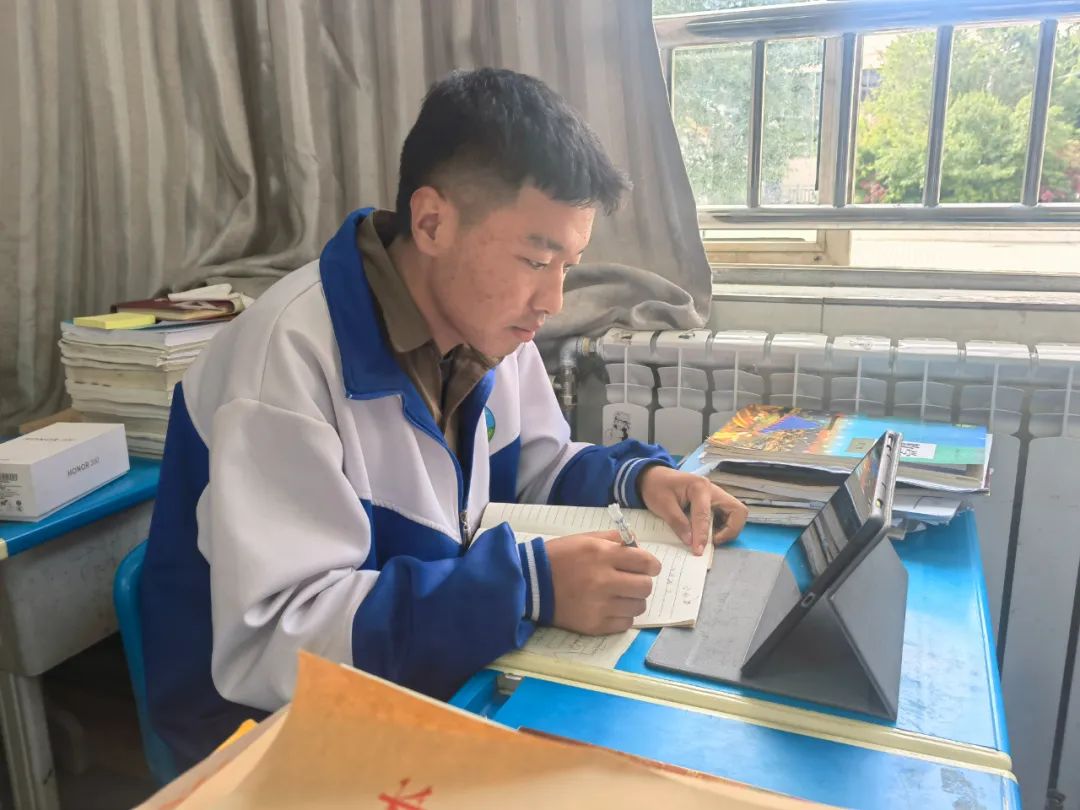

在冉召庆的地理课上,顿珠杰通过智慧课堂系统里的动态图里了解青藏高原的地形演化过程,也了解其他地方的地貌地质。

“比课本上的图片好理解,而且大屏上老师讲的内容跟我们的平板上面一样,我坐在后排也能看得很清楚,没懂的地方还能找微课反复看,给学习带来很多方便。”

顿珠杰常与妈妈在电话中分享近况,每每谈及教学条件,父母总会说“国家给了这么好的条件,要好好学习才对得起。”

妈妈对他学习的重视全在这句话里。“我妈妈是牧民,没有上过学,除了这样话,她不太懂上学应该怎么样。”

这学期,顿珠杰的成绩排名提高了十多名,这也给了他学习的信心。考上中国传媒大学是他当前的学习动力。

六十年光阴流转,站在新的历史起点回望,山南二高为代表的学校不仅仅是融入国家数字化转型进程的建筑群,更是照亮雪域高原的灯塔。

远赴内地又反身归乡投身教育信息化的索朗多吉,渴望通过教育实现梦想的玉珍、多吉和顿珠杰,他们的故事,是国家教育援藏政策最有力的注脚。

高原之上,越来越多的梦想正在被点亮......

写在最后

自1984年起,西藏接受义务教育的农牧民子女,享受包吃、包住、包学习的“三包”政策。国家也为内地班(校)就读的藏族学生免除了学费和食宿费。

作为世界上海拔最高、自然条件最严酷的地区之一,西藏的教育发展面临着独特的地理环境、文化传统和社会经济挑战。而在地广人稀的牧区,义务教育普及的困难程度自不待言。

无一例外,来自高寒牧区的玉珍、曲吉和顿珠杰三人,都是家庭成员中受教育程度最高的成员。父代受教育程度多为文盲或半文盲。

不难发现,代际之间的受教育程度跃升是近年来国家教育政策干预和区域经济社会发展的直接结果。

玉珍告诉笔者,她的母亲从未上过学。在那个年代,牧区女孩15岁便要嫁人。如果没上学,自己大概率也要重复母亲的人生。而自幼由祖父母养大的曲吉,对于生父母的模样甚至没有记忆。

女孩们把问题归因于责任心淡漠的父辈,也将症结指向了区域社会传统生活方式的积习和国家政策在基层的执行之艰。不同的是,玉珍的行动意向是回到家乡改变现状,而曲吉则想前往内地,体验不同的生活环境。

诚然,当前在信息基础设施量质齐升的雪域高原,即便不通过学校教育,孩子们依然可以通过网络和社交媒体了解海量外部信息。而这恰恰是以索朗多吉为代表的教师群体所担心的问题。

在索朗多吉看来,还在三观养成阶段的孩子大量接触社交媒体会带来认知局限和偏差。在其谈到的事例里,部分学生不加思考地将诸如篮球赛等简单集体活动无端上升到地域差异甚至民族差异进行评断。

在顿珠杰曾经的认知里,即便不读大学,也能通过自身声音条件及在社交媒体积累的“流量”实现藏语主持的梦想。针对学生的这类认知,索朗多吉曾把当地“带货网红”请进课堂,分享个人成长经历。

对于自己所处身的信息时代,曲吉和玉珍也有自己的观察和应对方式。在她们看来,自身尚不具备甄别网络信息的能力,而智慧课堂学生机提供了课堂之外的优质学习资源,但屏蔽了学习无关的信息,带来了纯净且安全的环境。

玉珍认为,每个人都应该参与到时代变革中,自己这一代西藏人更要如此。

这样的想法来自与家人的日常交流,玉珍曾多次哭笑不得地向母亲和祖父母解释社交媒体中眼见不一定为实,“会做饭的小猫”并不存在,表情包里的人也非自己。

了解当前的社会进程并参与其中,新一代西藏青年打破“代际复制”的故事,是个体成长叙事,更是中国教育公平不断深化的真实写照。