一位“在藏”教师的23年 | AI师说

发布时间2025.07.16

“老师嘛,教书育人才是根本。” 相较于副校长、自治区人大代表这些身份,王春娥觉得,站在讲台上最自在。

文| ZLH

责编| 珐彩

01

去最远地方的女孩

“太远了,万一哪天我不行了,可能连最后一面都看不见。”

41岁的王春娥至今还记得父亲在西藏大学门口红着眼睛的念叨。

2002年,18岁的河北女孩王春娥在母亲的支持下前往西藏大学报到。

那年,西藏尚未开通铁路。从河北景县到西藏拉萨,四天四夜的颠簸苦旅构成了王春娥成年后的第一次离家远行。

动身西行前,父亲带她去找邻村到过西宁的乡邻询问西部的情况。那是他们能打听到的周遭去过最远地方的人。

王春娥和父亲后来才知道,西宁到拉萨还有近2000公里的路程,要坐40个小时的大巴车,是风土人情迥异的两个世界。

就这样,她成了十里八乡去过最远地方的人。

而这一走,便是23年之久的高原扎根。谈及过往,王春娥脸上总是笑意盈盈。“咱是农村孩子,这也算不上什么苦。”

2006年7月,青藏铁路全线贯通。回家更快了。

自西藏大学毕业的王春娥,没有返乡,而是来到山南市第二高级中学(下文简称“山南二高”)成为数学老师。

02

成为老师

山南市夹在雅鲁藏布江大峡谷底部。高原之上,即便是谷底,平均海拔也有3700米左右。

站在山南二高的校园里,四望皆是群山。嶙峋万嶂,脊裸如刀。

2004年,山南二高依山而建。王春娥入职时,学校初建两年。新生到校之前,她和同事忙着安装桌椅和床。

“那时候年青,又搞教学又搞后勤,每天叮呤咣啷的,好像有使不完的力气。”

就这样,一群年青人扎根下来。用一根粉笔、一块黑板和满腔壮志,跟学校一起“教育创业”。

那年的西藏教育正处于“两基”(注:基本实施九年义务教育和基本扫除青壮年文盲)攻坚关键期。

闭塞,不仅是交通,更是孩子们的眼界和见识。王春娥说要让孩子们客观地看待自己所处身的国家和社会,这很重要。

19年弹指一瞬,王春娥从新任教师成长为学校教务副校长。回忆往昔,她唏嘘不已。

“上学的时候很懵懂,‘什么是老师’这个问题,在山南二高工作过程中才找到答案。”

03

大跨越

西藏的现代教育建立在以寺庙教育为主的封建农奴教育废墟之上。

上世纪五十年代和平解放前,西藏人民在政教合一的封建农奴制压制下,没有受教育的基本权利,文盲率高达95%。而截至2024年,西藏在校生总数达到97万人,超过总人口的1/4。

短短几十年间,西藏教育之变,地覆天翻。从“追跑”到“并跑”,大跨越背后是党和国家的大投入。

“那种互动性、参与性和针对性太震撼了!”王春娥还记得2018年在合肥学校的课堂上,学生答题数据实时投射屏幕,教师精准讲评共性错题的教学过程。

而这样的课堂,很快就“复制”在了山南二高的课堂里。安徽省第三批“组团式”教育援藏工作队投入4500万元在山南二高打造智慧校园项目。

如今,山南二高信息化发展程度比肩东部地区学校。智慧课堂等数字化教育教学手段一应俱全。

04

补平“堕距”

而谈及智慧课堂应用,王春娥又喜又忧。硬件环境变化和与此相应的素质基础之间的堕距是她关注的事情。

“教育数字化发展,硬件是最容易完成的,资金到位,设备设施到位。但是人的素质素养这样的软件不能一蹴而就的,要扎扎实实的学习、内化、提升,才能跟上物质层面的发展。”

学校教师平均年龄43岁,中年教师占比60%以上,存在不同程度的职业倦怠。怎么用好用深,让新的教学手段激活教师的教育热情和创新动力,是她要解决的问题。

除了建立量化考核制度、设立“教学创新奖”等考核激励制度外,王春娥还将目光投向了援藏教师。通过援藏教师开设校级示范课,带动本地教师把智慧课堂用好,更新自身教学理念和提升业务能力。

“既要让认真教书的人被看见,也要让教师队伍能力有所发展。”

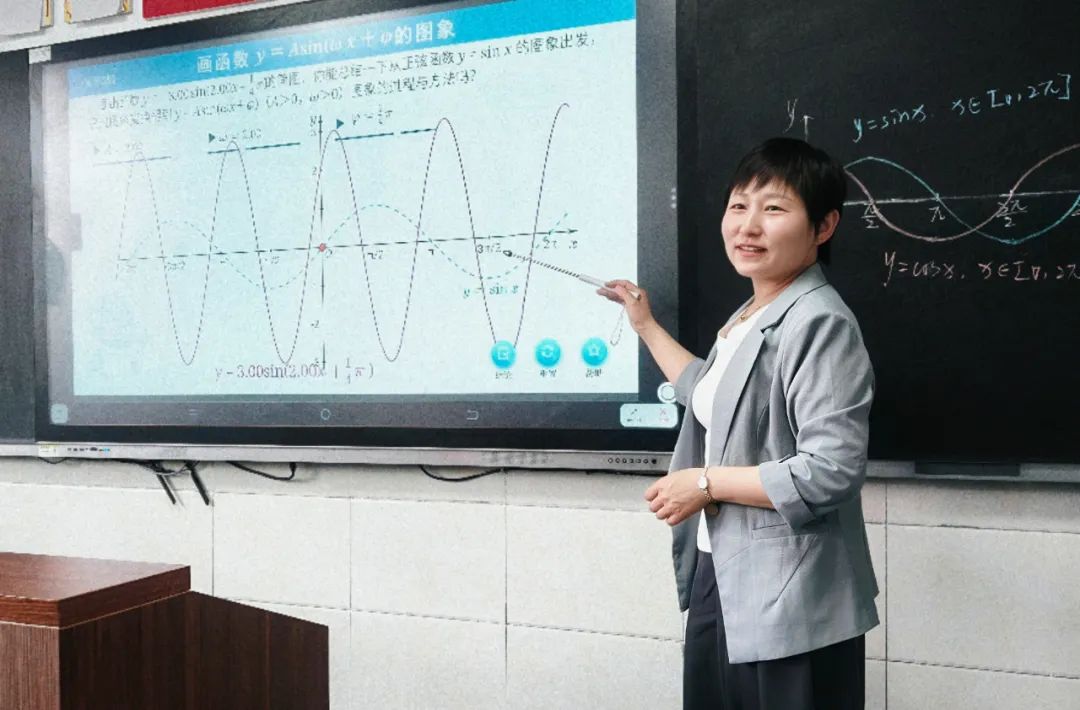

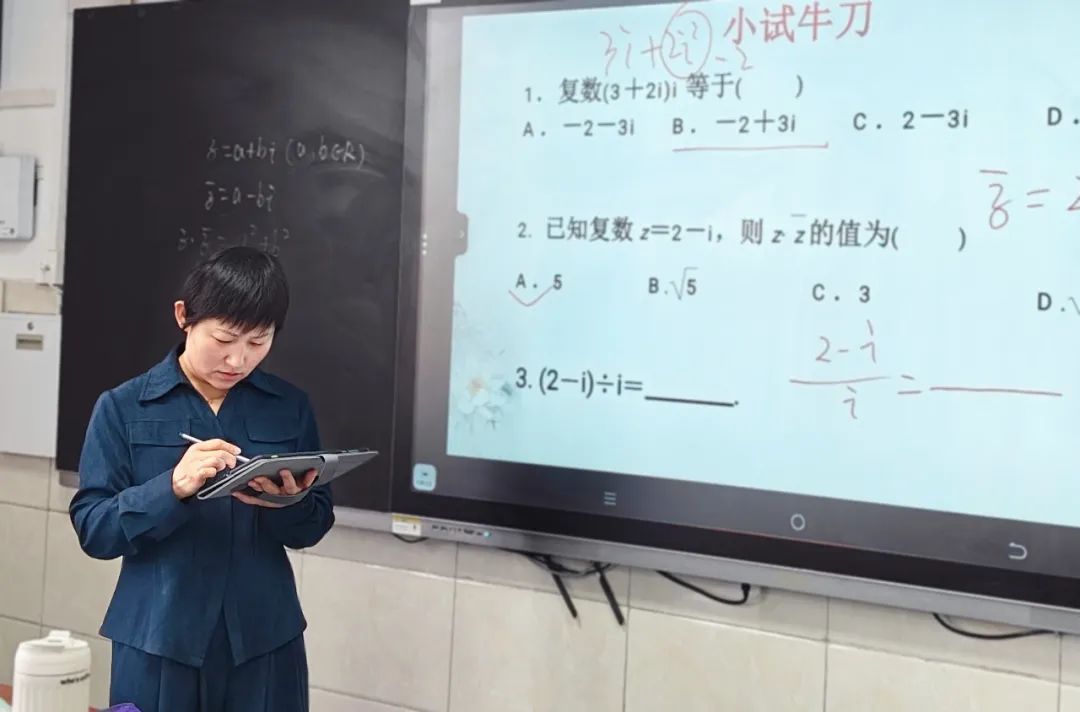

回到自己的课堂教学,王春娥热衷于使用智慧课堂里的工具助手。“讲函数图象时,动图演示让学生一下子就理解了参数变化的影响。以前用粉笔绘图需要 10 分钟,现在立马就能生成标准图形,课堂效率大大提升。”

“对孩子们学习有帮助,让他们愿意学、爱学,就要研究用起来。”王春娥坦言,对新的教育手段的应用还需要不断深化。

05

跳出教育看教育

在数学教师、副校长身份之外,王春娥还是西藏自治区第十一届人大代表。履职过程中,区域基层教育发展是她最关注的问题。

在她看来,人大代表的身份带来以社会视角跳出教育看教育的契机。从关注教学质量提升到关注全面育人能力提升,王春娥始终在思考:教育如何为区域社会培养支撑未来发展的人才。

提到山南二高的发展,她以“县中”境遇比拟。

教师队伍职业倦怠之外,优质生源流失是她头疼的难题。作为自治区示范高中,山南二高虽可以面向全区招生,却陷入尴尬境地:优秀的学生被选送内地“西藏班”,次优生涌入首府拉萨求学,山南二高的学生学业基础相对薄弱,多为偏远地区牧区孩子。

“山南离拉萨太近了,家长宁愿把孩子送去拉萨读书。我们去年招生分数比拉萨中学低了100多分,好苗子都被拉萨的高中吸走了。”王春娥苦笑。

国家教育援藏的系列举措,尤其是安徽省组团式教育援藏工作队的持续投入让她看到“破局”的可能。

作为富民兴藏战略的重要抓手,教育援藏为西藏教育注入了“源头活水”。

20余年来,王春娥见证着这一政策的迭代:国家持续加大总体教育经费投入并向薄弱环节倾斜,建立15年公费教育政策体系,先后20余次提高教育“三包”标准(注:西藏三包政策是在免费接受义务教育的基础上,对农牧民子女实行的包吃、包住、包学习费用的政策);“组团式”教育援藏改变了单兵作战的局限,发挥集团优势;国家智慧教育平台连通西藏教育珠峰旗云平台,促进优质教育资源共享......

从2016年首批安徽援藏教师顶岗教学的奉献精神,到2019年以来组团式教育援藏持续加大学校信息化建设投入,再到当前的智慧校园项目建设应用,王春娥觉得,这是山南二高新的发展机遇。

06

既教且育

“教育是良心工程。” 这是王春娥常挂在嘴边的话。

在她看来,高中阶段不仅是知识积累期,更是人格塑造关键期。相较于分数,她更看重学生三观养成。

“知识能速成,要改变一代人的观念可能需要十年、二十年,甚至更久。”

不给学生“贴标签”,针对具体行为平等交流、正确引导。宽松而有底线,这是王春娥对待学生的方式。

“‘早恋’‘心理问题’……这样概念化的词对于青春期的孩子过于简单粗暴了, 无形中把学生推了一把。”

教育行为要慎之又慎,王春娥认为教师的言行关乎每个孩子,每个孩子背后是一个个具体的家庭。言及此处,王春娥眉头紧蹙。

她也看重分数,不仅是教学质量的显性指标,更关系到孩子们能不能走出山南、走出西藏,有没有机会去看看外面的世界。

“我们的学生中有相当大一部分是偏远农牧区的,如果不能通过高考走出去,这辈子可能都再难走出去。”

本科率70%以上,重本率超20%。提到这样的升学率,王春娥觉得还不足够。

走出去,走得更远,是她对学生的期望。她想让学生们走出高原,打开视野,看到祖国的全貌,用更博大胸怀回到西藏、回到山南,成为各行各业的建设者。

而在山南二高的讲台上,不乏曾经的二高学子。他们正在成长为各学科教学工作的中流砥柱。

“很知足,没虚度。”

回想“在藏”23年,王春娥笑容粲然。

教育深耕厚积,经济社会发展动能澎湃。今年一季度,西藏主要经济指标增速位居全国前列,八项经济指标增速位居全国第一。

后发、奋起。

每一个西藏建设者的青春岁月都不曾虚度。