画笔×代码,一位小学教师的跨学科教育实践 | AI师说

发布时间2025.08.04

紧邻网红美食街,同居民区共享篱墙,与电子科技大学隔街相望,在成都市龙成小学(下文简称“龙成小学”),70余米见方的校园里,绿化带与劳育园地交织生长,玉米、豆角、辣椒、番茄等农作物散布其间。

这里既是烟火气浓郁的社区一隅,也是教育创新的“试验田”。“90后”教师姚懿容说这恰似自己的教育理念:知识扎根生活,成长看得见摸得着。

文| ZLH

责编| 珐彩

01

从画笔到代码,顺势而为的学科跨越

姚懿容的职业生涯始于西南大学美术专业。作为公费师范生,她在本科四年系统接受了教师职业培养。据其介绍,美术系课程很广,不仅有美术专业知识的学习,还有PS、3D设计等信息化能力的学习。而这也为后来的学科跨越搭建了跳板。

2017年夏天,姚懿容入职刚开校招生的龙成小学,开始了自己的职业生涯。转型的契机则源于学校的人才缺口。“当时学校缺信息技术老师,而我的信息化能力相对突出,就补位了。”

最初接触信息技术教学时,图形化编程对其而言是全新领域,但姚懿容并未退缩,“教材内容基础,边学边教反而更能理解学生的认知难点。”

如今,她既能指导学生以画笔勾勒星空,也能带着孩子们用代码完成科创项目,取得各类赛事奖项。

02

跨学科融合,让教育打破 “边界”

在姚懿容的课堂里,美术与信息技术的融合早已不是新鲜事。“图形化编程课上,我会让学生先用画笔设计角色,再用代码让角色 ‘动’起来。” 她认为这种融合既能提升学生的技术能力,也能培养美感,“技术最终要服务于生活,而美是生活的必需品。”

更具创新性的是她将职业生涯教育融入课程的尝试。在 “定格动画系列课程” 中,学生们会被赋予 “摄影师”“编剧”“导演” 等职业身份。“给孩子一个专业角色,他会站在专家视角思考问题。”姚懿容说,当学生以 “摄影师” 身份完成动画取景时,不仅要掌握构图技巧,还要理解 “镜头语言” 的专业逻辑 ,在这个过程中要像专家一样思考。

把前沿技术带到课堂,在她看来也是必须要做的事情。尽管低年级小学生难以理解人工智能、大模型等复杂的技术原理,但姚懿容结合央馆人工智能教材和小飞机器人、未来派等智能教具帮助孩子们理解生活中常见的 “语音识别””图像处理“等技术的基本逻辑。

而学生的接受能力和知识迁移能力令她惊喜,“有孩子会主动说‘机器要先学很多素材才能识别苹果特征 ’,他们的认知远超预期。”

03

从课外到课内,让教育自然生长

在龙成小学,教育从不局限于教室之内。校园绿化带被改造成 “劳动教育园地”,各类农作物在孩子们的照料下枯荣有序。

这种 “生活化教育” 的理念,同样渗透在信息技术教学中。在姚懿容看来,小学教育的核心不是知识的堆砌,而是 “在孩子心里种下一颗好奇和探索的种子,让他们敢于发现、敢于提问、敢于钻研”。

而智能学习平板的应用也为学生留出更多自主学习空间,“孩子们看到感兴趣的资源视频就会点进去学习,这种自由探索自主思考的路径常常会超出老师的预设。”

讲到这里,姚懿容自豪地列举班里的学生:不断跟进各类设备故障修复的“协调员”,拿起工具归集杂乱线路的“动手达人”;研究螺帽松紧与平衡关系以控制机器人运动路线的“技术控”...... 这种自主发现问题、解决问题的能力,正是她眼中最珍贵的教育成果。

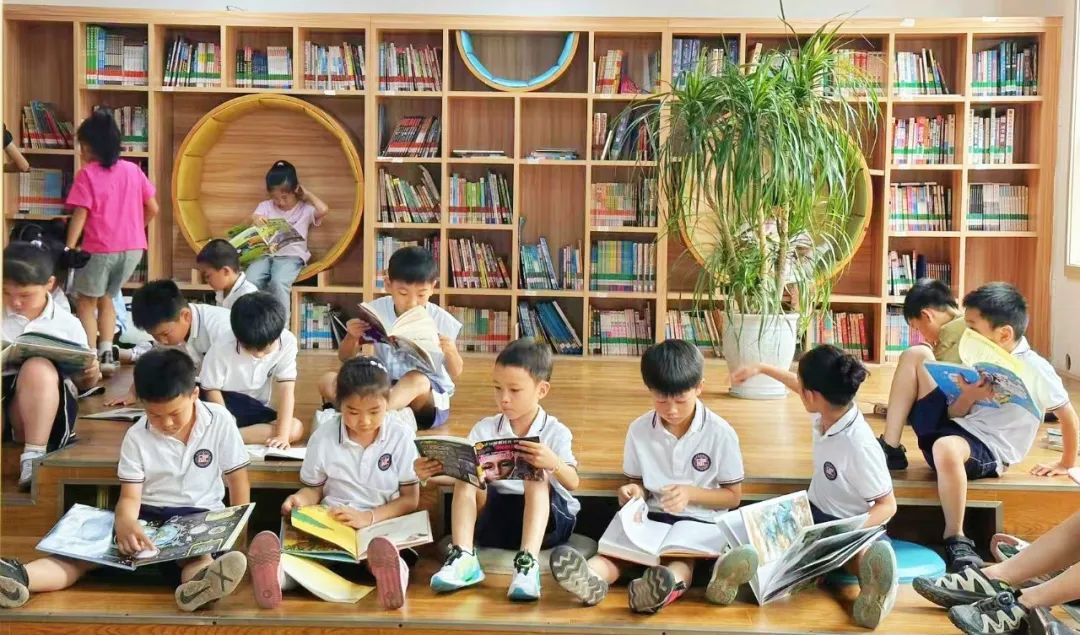

在她的课堂上,编程的逻辑思维和美术的视觉表达,恰似一枚硬币的两面。而这种跨学科融合的思维也渗透在她推动的 “整本书阅读”项目中。2024 年,学校引入阅读本设备。从组织全校 50 位老师假期试用研讨到新学期设备进入班级课堂、图书馆,再到推动常态化应用,姚懿容是关键推手。

“平台上可以看到学生的阅读行为数据,有的孩子阅读时长超过 2000 多小时,有的才几百小时,从数据还能直观看到阅读兴趣的差异。” 姚懿容认为,阅读本的价值不仅在于节省纸质书成本、丰富书籍选择,更在于通过数据追踪及大模型分析,让教师精准把握学生的阅读习惯,真正实现个性化阅读指导。

从黄土菜畦到智慧课堂,从画笔代码到数字阅读,在成龙小学,姚懿容的教育探索并非独行。这所熏染着烟火气的校园里,自然滋养与数字浸润交织共生,看得见的教育日常里,悄然孕育着未来教育的无限可能。